国境を越えて紡がれた映画『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』。

Yohji Yamamoto POUR HOMME のアイテムが、主人公・賢治の衣装として登場し、真利子哲也監督が描く物語を支える造形の一つとなった。

映画公開を記念して、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOとのコラボレーションアイテムも登場。

本記事では、真利子監督の言葉から、制作の舞台裏とともに、“〈黒〉を纏う”という行為が本作にもたらした表現の意味を探っていく。

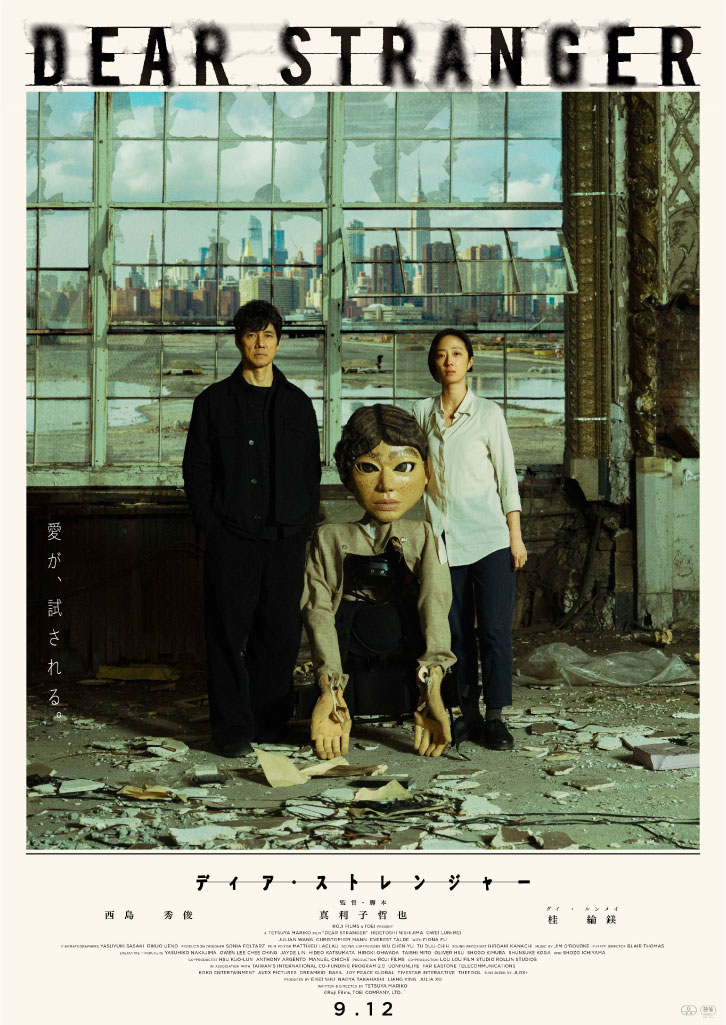

映画『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』

日本にて9/12(金)より公開

日本、台湾、アメリカ合作のヒューマンサスペンス映画。

ニューヨークで暮らす日本人の賢治(西島秀俊)と、アジア系アメリカ人の妻ジェーン(グイ・ルンメイ)は、仕事や育児、介護と日常に追われ、余裕のない日々を過ごしていた。

ある日、幼い息子が誘拐され、殺人事件へと発展する。悲劇に翻弄される中で、口に出さずにいたお互いの本音や秘密が露呈し、夫婦間の溝が深まっていく。

ふたりが目指していたはずの“幸せな家族”は再生できるのか?

ー日本、台湾、アメリカ合作ということで国際色豊かな撮影チーム、そして舞台はNY。撮影はいかがでしたか。

日本ではない、アメリカ・ニューヨークという土地で、ゼロからスタッフ組成となり、日本のスタッフも数人は一緒に行きましたが、まずはアメリカの撮影のシステムとかコミュニケーションの仕方をゼロから学んでいく。で、一緒になってやっていくっていうのが1つ重要なことだったので、まず相手を知る・場所を知るというのを重点的に時間をかけたかなと思います。

実際やってみて、やっぱり日本とアメリカで撮影の仕方は違うんですけど、良いものを作ろうという気持ちは一緒で。大きく違うとしたら、アメリカのスタッフは、「まずは楽しもう」というところを持っていて、生活の中で映画を撮っているというのが重要なので、労働時間も含めて、決められた中でどれだけベストを尽くせるかを考えていました。

そのために、言語の問題もありますから、日本での撮影よりもショットリストなどを用意して、丁寧にコミュニケーションしていくことで、相手も話を聞こうという体制でやれたので、日本のスタッフは多くなかったですが、試行錯誤しながらやりたいことはやれたなと。

限られた時間の中でベストを尽くせたなと思っています。

ータイトルとなった『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』について、監督自身の考えや思い、感想はありますでしょうか。

撮影中はずっと別の仮タイトルで、出来上がった頃にタイトルをスタッフたちと検討して『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』にしました。良いなと思った理由は、これは家族のお話で、愛にまつわる映画です。

だた、ずっとコミュニケーションをしてきた夫婦、最も信頼している同志だけど、他人ではあるという意味を含んでいると思いました。自分を愛するように隣人を愛することができるのかと問いかける印象があって、英語としても分かりやすい2つの単語ですし、この映画に合ったタイトルだなと思っています。

ー物語に登場する「廃墟」や「人形劇」といった要素を取り入れた理由や狙いは何かあったのでしょうか。

初めは脚本を考えながら、主人公・賢治やジェーンの仕事を考えるところから始まりました。大元としては自分がアメリカの風景で惹かれたものが大きかったんですが、結果的にストーリーの中で彼らが「廃墟」を研究していること、「人形」を扱っていることがすごく重要になっていました。

それって何かすごく理屈があるわけじゃないんですけど、自然とすべてが繋がったっていうのがありました。「廃墟」にしても「人形」にしてもそれぞれが主人公の惹かれているものなので、思いが強いからこそ一緒にいればどうでもいいことでぶつかり合うし。家族とはいえ、それぞれ個人なんで。「廃墟」を研究する人のキャラクターや「人形師」、すなわち芸術家であるという部分がすごく重要だなと思い、選択しました。

ー主演である西島さんは「今回、真利子監督だからオファーを受けて出演させてもらった」とよくおっしゃっていますが、監督としてはいかがでしょうか。

恐れ多いですね。90年代から見てた俳優さんなので、今こういうタイミングでご一緒できていることが本当に嬉しくて。しかも、勝負をかけた作品でご一緒できたと。

西島さんも日本じゃない舞台で、大変だったと思うんですけど、それに対してものすごく一生懸命で、英語もずっと練習されていて。西島さんからは直接伺っていないですけど、やっぱり演じるうえで不自由はあったと思うんです。

でもそういうものも全部自分の中でできる形を作ってくれてたので本当に頼りがいがある人だったし、それが監督の自分だけじゃなくて、他のスタッフやキャストにも伝わって、みんなの信頼関係が作れたなとすごく思いました。

©Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.

©Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.

ー母国語が英語ではないもの同士の夫婦を描いていますが、どういうことを狙われたのでしょうか。

それこそ取材していて国際結婚されてる人にも聞くんですけど、言語の問題だけが大きな障壁になってることはないと思うんです。けど、やっぱりどこか、本当に言いたい部分でズレが生じるみたいなことは、同じ言語だとしてもあるので。

違う言語(環境で育ってきた)の二人が英語で喋ってるということは、よりそういう何気ないコミュニケーションのストレスがあるのかなっていう想像で作っていきました。日本人同士だとしても、沢山会話してたとしても、なんか少しズレてたり、男女の差だったり、価値観の差だったり、色々あると思います。

そういう日常のすれ違いみたいなものを描きたかったんです。映画を観る人が自分ごとで楽しめることを考えた時に、その場所がアメリカであり、違う国から来た二人が英語で喋ってるというのは相性が良いなと思って選択しました。

ー監督にとって、「装い」や「衣服」は物語を語る上でどのような役割を持つとお考えですか?

主人公の賢治は建築学部で廃墟を研究しているので、建築の先生に取材する中で、いつも黒い服を着ているのが気になっていました。

ネットで検索すると、建築家たちが講演している写真もほとんど黒い服を着ていて。

どうやら、建築家が黒い服を着るのは謎の定説らしく、撮影の準備中に建築の先生に渡された「WHY DO ARCHITECTS WEAR BLACK」という本に世界各国の著名な建築家たちが「なぜあなたは黒い服を着るのか?」という問いに答えているのを読んで、共感できるところがありました。

いろんな返答がありましたが、要は、黒い服に決まりなどなくて、哲学であり直感で、裏方の様式であり、つまりこれも表現であると。あくまで黒子として振舞うための黒もあるし、スタイルはいつだって自由だけど、だからこそ映画での衣服はそれを纏う俳優の在り方を左右する重要なモチーフだと思っています。

その一着は、監督から俳優との対話であり、映画のイメージであり、観客へのメッセージと考えています。だけど結局、その一着を決めるまでのコミュニケーションが楽しくもあり、大事だったりもしますよね。

ー今回の映画『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』とヨウジヤマモトのコラボレーションについて何かコメントをお願いいたします。

主人公・賢治の服がヨウジヤマモトを採用するということは、映画のコスチュームデザイナーのLizzie Donelanさんと早い段階で決めていて、文化の違う私たちが賢治のイメージを共有する上で重要でした。

実際に西島さんが着るヨウジヤマモトをみて間違いないと確信できて、そうして完成した映画は、思想としてもビジュアルとしても、カッコいい映画ができたと思いまして。(笑)

今回、ヨウジヤマモトのみなさまに映画を観ていただき、まさかコラボレーションしてもらえたとは、思いもよらず恐縮です。これは映画とファッションの賜物であり、ディア・ストレンジャーの挑戦に、ありがたく美しいご褒美だと思っています。ぜひ、映画を観る皆さんに手にとってもらいたいです。

©Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.

©Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × 映画『Dear Stranger』コラボレーションアイテムはこちらから

真利子 哲也 TETSUYA MARIKO

1981年東京生まれ。

法政大学在学中に8mmフィルムで自主制作した短篇作品が、国内外で注目される。

その後、東京芸術大学大学院の修了作品『イエローキッド』(’09)が、国内外で高い評価を受けると、学生映画として異例の劇場公開に。

『NINIFUNI』(‘11)『FUN FAIR』(‘12)など中編作品を経て、2016年に劇場公開された『ディストラクション・ベイビーズ』が、第69回ロカルノ国際映画祭で最優秀新進監督賞を受賞をはじめ、国内外の映画賞で多数の賞を受賞した。

また、2019年に劇場公開された『宮本から君へ』は、第32回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞・監督賞、第62回ブルーリボン賞・監督賞を受賞。

©Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.

©Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.